Wie wirkt sich die globale Erwärmung auf Eisbären aus?

Wissenschaftliche Belege zeigen...

Obwohl es gewisse Unsicherheiten bei der Beurteilung der Entwicklung der Eisbärenpopulation gibt, ist eines doch sicher: kein Meereis bedeutet keine Robben, was dann auch keine Eisbären mehr bedeutet. Durch das immer schnellere Zurückziehen des arktischen Meereises ist der Eisbär in großer Gefahr auszusterben.

Dr. Mitch Taylor, ein Biologe des kanadischen Umweltministeriums, sagt, dass die Eisbärenpopulation ansteigt. Dr. Taylor räumt ein, dass in einer Region, der westlichen Hudson Bay, die Population abgenommen hat, während es in den anderen Regionen eine Zunahme gab. Dr. Taylor erklärt, dass "wir eine noch nie dagewesene Zunahme an Bären sehen und dass dort, wo die Zahl der Bären abnimmt, dies durch Jagd und nicht durch den Klimawandel verursacht wird." (Quelle: Mitchell Taylor)

Kurz und knapp

Ursus maritimus. Der lateinische Name des größten Bären der Welt deutet auf seine starke Abhängigkeit von den Meeren rund um die Arktis hin. Eisbären sind Spitzenprädatoren, die sich von Robben ernähren. Aufgrund dieser Abhängigkeit leben und jagen sie hauptsächlich auf dem Meereis. Als ausgezeichnete Schwimmer sind ihre Körper so ausgestattet, dass sie in den eisigen arktischen Gewässern schwimmen können. Eine dicke Fettschicht und ein schweres, wasserabweisendes Fell machen einen solchen Lebensstil möglich.

Eisbären leben in 19 verschiedenen Populationen in der Arktis. Über acht dieser Populationen liegen uns keine aussagekräftigen Daten vor. Feldforschung in der Arktis ist mit logistischen Problemen verbunden, insbesondere auf dem Meereis. Was die anderen Populationen betrifft, so galten Stand 2017 fünf als stabil. Zwei nehmen zu, während vier abnehmen. Es ergibt sich also ein gemischtes Bild.

Der Grund für dieses uneinheitliche Bild liegt in den vier verschiedenen Ökoregionen, aus denen die Arktis besteht. Sehen wir uns diese an. Zunächst gibt es die saisonale Eis-Ökoregion vor Kanada. Im Sommer ist das Eis hier schon immer geschmolzen. Bevor dies geschieht, jagen die Bären ohne Unterlass und fasten dann jahreszeitlich bedingt an Land. Da die Eisschmelze inzwischen früher beginnt und später endet, wird die Fastenzeit unglücklicherweise immer länger, was zu Mangelernährung und einer hohen Sterblichkeitsrate bei den Jungtieren führt. Diese Bärenpopulation ist definitiv rückläufig.

Von Alaska bis nach Spitzbergen erstreckt sich die sogenannte „Divergent Ice Ecoregion“. Hier treiben die Meeresströmungen das Meereis ständig auf das offene Meer hinaus, sobald es sich bildet. Im Sommer entsteht kein neues Eis und zwischen dem Meereis und dem Land befindet sich eine große Wasserfläche. Auf dem offenen Meer liegt das Meereis über den Tiefen des Arktischen Ozeans – einem Gebiet mit relativ geringer Nahrungsvielfalt. Die Robben bleiben in Ufernähe in den produktiveren seichten Gewässern. Für die Bären stellt die längere eisfreie Jahreszeit aus den oben genannten Gründen auch hier ein Problem dar. Die in dieser Region lebenden Bären sind besonders gefährdet.

In der „Convergent Ice Ecoregion“, die sich von der Nord-Barentssee bis nach Ostgrönland erstreckt, sammelt sich das Eis entlang der Küste. Die in dieser Region lebenden Bären haben daher ständigen Zugang zu Eis über seichten, produktiven Meeren. Schließlich gibt es noch die „Archipelago Ecoregion“, die sich um die Inseln der kanadischen Arktis erstreckt. Auch hier konnten die Eisbären das ganze Jahr über auf dem Eis bleiben. Beide Ökoregionen sind daher bekannte oder potenzielle Rückzugsgebiete für sie.

Die größte Bedrohung für all diese Regionen ist natürlich der Meereisverlust aufgrund des Klimawandels. Wenn sich das Meereis zurückzieht, müssen die Bären mehr Zeit an Land verbringen. Dadurch können sie mit Menschen in Kontakt kommen, und solche Begegnungen enden in der Regel nicht gut.

Eisbären gehören auf das Meereis. Der langfristige Trend für die Ausdehnung des Meereises ist rückläufig. Selbst wenn einige Populationen stabil sind oder sogar zunehmen, ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen Merkmale der von ihnen bewohnten Regionen ein uneinheitliches Bild. Der rasche Klimawandel in der Arktis – auch als arktische Verstärkung bekannt – ist real. Die Sorge um diese großartigen Geschöpfe ist völlig berechtigt.

Bitte nutzen Sie dieses Formular (englisch), um uns Feedback zum neuen Abschnitt "Kurz und knapp" zu geben. Ausführlichere Informationen finden Sie im Anschluss oder im englischsprachigen Originalartikel.

Weiterführende Informationen

Eisbären leben innerhalb des nördlichen Polarkreises und den angrenzenden Landmassen. Es gibt 19 anerkannte Teilpopulationen und ihre Anzahl wird auf 20.000 bis 25.000 geschätzt. Eisbären werden von der World Conservation Union (IUCN) als gefährdet eingestuft und sind als bedrohte Art im Endangered Species Act der U.S.A. aufgeführt. Trotzdem wird von einigen behauptet, dass die Zahl der Eisbären seit 1950 zugenommen hat und dass ihre Population jetzt stabil sei. Wie sieht jetzt also die Situation dieser Art aus?

Zunächst muss man sich ein paar Punkte zum Eisbärbestand klarmachen:

- Niemand weiss wirklich, wieviele Bären es in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gab. Die Schätzungen von damals basieren auf Einzelberichten von Jägern oder Entdeckern aber nicht auf wissenschaftlichen Bestandsaufnahmen.

- Eisbären werden durch mehrere Faktoren beeinflusst. Dazu zählen die Jagd, Umweltverschmutzung und Ölförderung. Ganz besonders hat die Jagd - vor allem seit der Einführung von Schneemobilen, Flugzeugen und Eisbrechern - zu einer starken Abnahme bestimmter Unterpopulationen geführt. Logischerweise hat dann die Verabschiedung des internationalen Abkommens zum Schutz der Eisbären im Jahr 1973, welches die Jagd unter gewissen Bedingungen einschränkte oder sogar ganz verbot, zu einer Zunahme der Eisbärenanzahl geführt.

- Nicht alle Unterpopulationen sind vom Klimawandel im gleichen Maße betroffen und auch wenn einige Unterpopulationen gut untersucht sind, gibt es für andere zu wenige Daten um allgemeingültige Angaben über die aktuellen oder frühere Bestandszahlen zu machen.

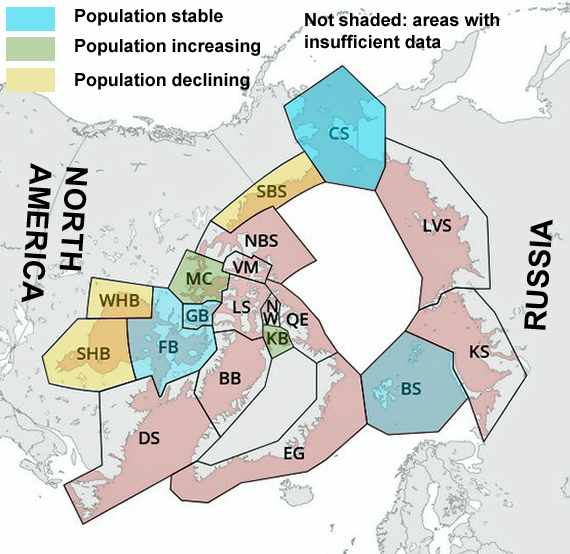

Was sagen die Zahlen unter Berücksichtigung dieser Einschränkung tatsächlich aus? Laut einem Bericht des World Wildlife Fund aus dem Jahr 2019 sind von den 19 anerkannten Eisbär-Subpopulationen vier rückläufig, zwei nehmen zu, fünf sind stabil und für acht liegen nicht genügend Daten vor, um Schlussfolgerungen zu ziehen (Abb. 1).

Abbildung 1: Populationsstatus der Eisbären in der Arktis ab 2021. Daten: Arctic Portal. Karte: Wikipedia. Legende der Ökoregionen, im Uhrzeigersinn von unten: EG = Ostgrönland; DS = Davis Strat; BB = Baffin Bay; KB = Kane Bay; SHB = Southern Hudson Bay; WHB = Western Hudson Bay; FB = Foxe Basin; GB = Golf von Boothia; QE = Queen Elizabeth; NW = Norwegische Bucht; LS = Lancaster Sound; VM = Viscount Melville Sound; MC = M'Clintock Channel; NBS = Northern Beaufort Sea; SBS = Southern Beaufort Sea; CS = Chukchi Sea; LVS = Laptev Sea; KS = Kara Sea; BS = Barents Sea.

Sowohl die Verschlechterung des Lebensraums als auch die übermäßige Bejagung sind verantwortlich für die Abnahme einiger Unterpopulationen. Um zu verstehen, warum die IUCN und der US Endangered Species Act den Eisbären als gefährdet einstufen, ist es wichtig, sich anzuschauen, wie die zunehmenden Temperaturen in der Zukunft ihre Lebensräume wahrscheinlich beeinflussen werden. Eisbären sich hochspezialisierte Säugetiere, die sehr stark vom Meereis abhängig sind, sowohl für ihre Nahrung als auch für andere Aspekte ihres Lebens. Satellitendaten zeigen, dass das arktische Meereis in den letzten 30 Jahren abgenommen hat. Projektionen legen den Schluss nahe, dass dieser Trend bei weiterhin steigenden Temperaturen anhalten wird. Veränderungen des Meereises haben verschiedene Auswirkungen auf Eisbären:

- Der frühere Rückzug des Sommereises bedeutet, dass die Bären weniger Zeit für die Jagd haben und deshalb weniger Zeit haben, ihre Fettreserven aufzubauen.

- Die Zerstückelung und Abnahme des Meereises hat mehrere Auswirkungen. Die Bären werden gezwungen, weitere Strecken zu schwimmen, wodurch sie einige ihrer Fettreserven aufbrauchen. Die Zahl der Robben, die die Hauptnahrung der Bären sind, nimmt ebenfalls ab und ihre Wanderungen und das Graben von Höhlen werden erschwert. Außerdem werden die Bären gezwungen, mehr Zeit auf dem Festland zu verbringen. Dies führt zu einer Zunahme der Begegnungen mit Menschen, was möglicherweise zu einer höheren Todesrate führt.

Um eine Vorstellung der potentiellen Auswirkungen des künfigten Klimawandels auf die Eisbären zu erhalten, können wir uns Unterpopulationen anschauen, die im südlichen Verbreitungsgebiet der Bären leben. Dort sind die Veränderungen ihres Lebensraums bisher am ehesten zu bemerken. Ein gutes Beispiel ist die Unterpopulation der westlichen Hudson Bay, die eine der am besten erforschten ist. Hier brechen die Eisschollen früher auf als noch vor 30 Jahren, wodurch sich die Fressperiode praktisch um etwa 3 Wochen verkürzt. Als Folge davon, ging das Durchschnittsgewicht einer Eisbärin von 1980 bis 2004 um ca. 21% zurück, und der Bestand nahm zwischen 1987 und 2004 um 22% ab. In Alaska gibt es Beweise für eine Zunahme der Jungensterblichkeit, die durch den Rückgang des Meereises verursacht wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gründe für die Einstufung der Eisbären als gefährdet in den Auswirkungen des zukünftigen Klimawandels auf den Lebensraum der Bären liegen. Sie können mehr über diese Lebensräume oder „Ökoregionen“ im Statusbericht 2021 (PDF) der Expertengruppe für Eisbären der IUCN/SSC erfahren. Ökoregionen basieren auf den unterschiedlichen Verhaltensweisen des Meereises in der Arktis. Aktuelle Analysen von Teilpopulationen, für die ausreichend Daten vorliegen, zeigen eindeutig, dass einige von ihnen zurückgehen, obwohl für einige Gebiete noch nicht genügend Daten vorliegen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine weitere Verschlechterung des Lebensraums wird jedoch nur dazu führen, dass die Bedrohungen für die Eisbären zunehmen.

Kurzer Faktencheck

Mit einem Klick auf den Thumbnail geht es zum kurzen Faktencheck - "Fact Brief" - entstanden in Zusammenarbeit mit Gigafact:

Informationen bei Klimafakten

Translation by BaerbelW, . View original English version.

Arguments

Arguments

Der Irrglauben...